История Сырского сельского поселения

Территория сельского поселения Сырский сельсовет – одно из самых крупных сельских муниципальных образований в Липецком районе и области. Сельсовет образован в 1932 году.

* * *

Послевоенная история сельского поселения неразрывно связана с судьбами воинов-фронтовиков, которые сели за рычаги тракторов и штурвалы комбайнов, пошли учительствовать и воспитывать молодежь. Среди них Михаил Никифорович Неклюдов, Яков Ильич Матюха, Петр Артемович Кошкин, Иван Александрович Асташов, которые в разные годы возглавляли Сырский исполком, Георгий Иванович Гунькин, Мария Александровна Мешкова, Марфа Ивановна Неклюдова, Никанор Семенович Елфимов, Анна Федоровна Скиданова и другие.

* * *

История сельских поселений – это история и ряда административных реорганизаций. Сельчане то жили в составе Елецкого, то Боринского районов.

В 1971 году в состав Сырского сельсовета была включена территория сел Хрущевка и Подгорное.

С каждым годом масштабно менялся внешний облик сельских поселений. За электрификацией пришла очередь асфальтирования и благоустройства центральных улиц, решения проблем водообеспечения, выделения земли под строительство новых индивидуальных домов. К послевоенным строениям добавляются новые здания учебных учреждений. Вместе со школами строятся детсады, Дома культуры, библиотеки.

* * *

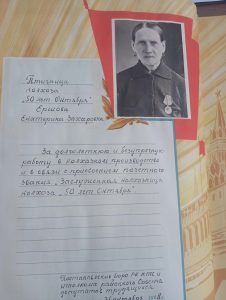

Главным стержнем экономики было сельское хозяйство. В 1975 году за старания повысить продуктивность скота, увеличить надои молока и количество обслуживаемых коров доярке молочного комплекса колхоза «50 лет Октября» Марии Егоровне Моховой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот». В 1970 году начальнику молочного комплекса Зинаиде Александровне Поповой присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР».

В 1974 г. в с. Подгорное началось строительство элеватора. В 1976 г. построены Подгоренская средняя общеобразовательная школа (сегодня МБОУ СОШ с. Хрущевка), детский сад в селе Подгорное. Начато повсеместно строительство водопроводов, двухквартирных домов на новой улице Молодежная в с. Хрущевка для специалистов сельского хозяйства.

1 сентября 1987 г. открыла двери нового здания Сырская средняя школа. В селе Хрущевка построены амбулатория и детский сад, асфальтируются дороги, проводится массовая газификация частных домов.

* * *

Библиография

Сырский сельсовет [Текст] // Сельская нива [Липец. р-н]. — 2023. — 26 окт. (№ 44) — С. 13. — (Юбилей: Липецкому муниципальному району — 95 лет).

«Откуда пошла, есть» деревенька моя и твоя…

ПОДГОРНОЕ, село Сырского сельсовета, на правой стороне реки Воронеж. Возникло в первую четверть XVII в. Упоминается в документах 1627-1628 гг. Входило тогда в число владений боярина И. Н. Романова, близкого родственника царя. В списке населенных мест 1862 г. — село казенное с церковью (построено в 1855 г.) 225 дворов, 1367 жителя. В 1880 г. в нем было 218 дворов и 1525 жителей, в 1911 г. — 293 двора и 1848 жителей. По переписи 1926 г. здесь насчитывалось 411 дворов, население — 1954 человека. В начале 1932 г. — центр сельсовета, 2279 жителей. На 1 января 2001 г. — 971 двор и 2471 житель. Во время существования волостей находилось в Сырской, а затем в Ленинской волостях Липецкого уезда Тамбовской губернии. В 1959-1962 гг. входило в состав Боринского района. Название — по месту положению под горой.

Константин Тихонович Огрызков

// Сельская нива. — 2001. — 13 октября.

«Откуда пошла, есть» деревенька моя и твоя…

СЫРСКОЕ, село, центр Сырского сельского совета, на правом берегу реки Воронеж. Возникло в первой четверти XVII в. Было владением крупного феодала И. Н. Романова, дяди царя Михаила Фёдоровича. В списке населенных мест 1862 г. — село–казенное с церковью (построена в 1846 г., приход – с 1691 г.), 194 двора, 1679 жителей. В 1880 г. – 272 двора, 1685 жителей, школа, в 1911-м — 362 двора, 2576 жителей. По переписи 1926 г. здесь насчитывалось 562 двора и проживал 2571 человек. В 1932 г. — центр сельсовета, 2960 жителей. В 1972 г. часть села передана в состав г. Липецка.

На 1 января 2001 г. в Сырском значилось 1433 двора, население составляло 3331 человек. В период существования волостей являлось центром Сырской волости, а с 1923 г. входило в Ленинскую волость Липецкого уезда Тамбовской губернии. В 1959-1962 гг. находилось в составе Боринского района.

В отношении происхождения названия есть несколько предположений, начиная от того, что “первые поселенцы занимались варкой сыра”. Известный краевед Ф. Мелихов считает, что название произошло от того, что поселение первоначально застраивалось внизу у реки (на сыром месте) и лишь потом разрасталось в нагорную часть. Есть еще одна версия в этом вопросе. Основой названия села могло явиться слово “сырт”, заимствованное русскими из тюркских языков. Этот термин означает — водораздельная гряда, возвышенность. Прибрежная часть села Сырское представляет собой местность, состоящую из возвышенностей (“сыртов”), чередующихся с впадинами, в которых расположились жилища первых поселенцев и где сейчас находятся дома сельчан. Термин “сырт” оказался весьма продуктивным при названии географических объектов (возвышенностей, гор, населенных мест). Он отложился в именах селений Московской, Челябинской и Оренбургской областей, Киргизии и Хакасии. К таким селениям относится и наше Сырское. В селе родилась Герой Социалистического Труда М. Е. Мохова.

Константин Тихонович Огрызков

// Сельская нива. — 2001. — 17 ноября.

«Откуда пошла, есть» деревенька моя и твоя…

ХРУЩЕВКА, село Сырского сельсовета, на правой стороне реки Воронеж. Основано в начале XVII в. крепостными крестьянами бояр Романовых, прибывших сюда из-под г. Скопина. Упоминается в документах 1627-1628 гг. В списке населенных мест 1862 г. — слобода казенная, 118 дворов, 846 жителей, церковь (деревянная, первоначально была построена в бывшем г. Романове в 1789 г., а в 1861 г. перенесена сюда.) В 1880 г. — село с 130 дворами и 1047 жителями. В 1911 г. в нем насчитывалось 161 двор и 1265 жителей. По переписи 1926г. — 310 дворов и 1520 жителей. В 1932 г. здесь проживало 1748 человек. На 1 января 2001 г. — 866 дворов и 2361 житель. Во время существования волостей входило в Сырскую волость Липецкого уезда Тамбовской губернии, а с 1923 — в Ленинскую. В 1959-1962 гг. находилось в составе Боринского района. Название по фамилии Хрущёв.

Константин Тихонович Огрызков

// Сельская нива. — 2002. — 29 января.

В 1968 году колхозы «Красный Октябрь» Ленинского сельского Совета и «Рассвет» Сырского сельского Совета согласно протоколу общего собрания колхозников объединились. Образовавшийся колхоз получил название «50 лет Октября» в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Было решено, что его специализацией будет производство молока. Тогда же было принято решение о необходимости строительства комплекса для содержания крупного рогатого скота. Также были образованы два производственных участка, в состав каждого из которых входили свино-товарная ферма, бригады механизаторов, шоферов, полеводов. Совместная слаженная работа коллектива в скором времени сделала колхоз лидером района на молочно-товарном направлении. Именно здесь трудилась Мария Егоровна Мохова — доярка, награжденная Орденом Ленина, Золотой медалью «Серп и молот», удостоенная звания Героя Социалистического Труда. Различными знаками отличия были отмечены и другие колхозники.

Масленичные гуляния «Мусаткин Двор»

На пойменном лугу у старицы реки Воронеж, что на окраине села Сырское, проходили масленичные гуляния в необычном формате – с акцентом на мужскую удаль и силу.

Главная фишка — кулачные бои.

Этнографы говорят, они кончились в России к 50-м годам прошлого века. Но есть свидетельства того, что под Липецком этот древний воинский обычай еще в начале 80-х собирал мужчин со всей округи. Хозяев ближайшего к месту схваток двора звали «Мусаткины». Так и говорили – «у мусаткина двора».

Правила липецких «кулачек» в целом не отличались от общероссийских. Сходились стенка на стенку. Главной задачей схватки было потеснить «стенку» соперников. Еще дрались на «любца»: «Ну что, кто на любца?» Этот вариант в позднейшее время получил название «один на один». Бились строго по правилам. Лежачего не били. Бывало, боролись, взяв друг друга за предплечья. Так и говорили – борьба на руках. Есть рассказы о том, как ватаги молодежи на Масленицу брали снежную крепость или играли в «царя горы». Этим забавам тоже не одна сотня лет.

Библиография

http://www.lipetsk.ru/content/news/

Встреча Петр I с крестьянами недалеко от с. Хрущевка

С пребыванием Петра I в Липецком крае в народе сложилось много легенд. Вот одна из них. Ее рассказали старожилы села Хрущевка.

В один из осенних ярких дней государь решил из Липецка прогуляться пешком до вотчины Романовых в село Романове (ныне с. Ленино). Путь его пролегал вдоль реки Воронеж, чтобы осмотреть леса, из которых предстояло строить флот. Тогда по правому берегу тянулись стройные богатые леса. Расстояние до Романово было не так уж велико — около 15 верст. Одевшись по осеннему, натянув длинные свои сапоги, закинув за плечо ружье, без сопровождающих, Петр двинулся в путь. Недалеко от села Хрущевка группа крестьян (по своему положению это были государственные крестьяне) работала на одной из лесных полян. Крестьяне вдруг увидели незнакомца, окружили его и заговорили меж собой:

— Не разбойник ли это?!

— По какому праву Незнакомец ходишь по государственной земле? — спросили крестьяне.

Петр объяснил крестьянам, что он и есть государь земли русской…

— Какой ты государь, грязный, замызганный, без охраны и служилых людей, даже дороги не знаешь, разбойник ты… и баста! — с возмущением говорили крестьяне.

Они не дали Петру I опомниться, разоружили, сняли с него сапоги, дали незнакомцу несколько тумаков, отпустили с богом и предупредили, что если еще раз появится в этих краях, то ему не поздоровится. Сапоги и ружье Петра I отправили и сдали Липецкому воеводе. Не трудно представить, какой переполох был у властных чиновников Липецка. Крестьян арестовали…

Петр благополучно добрался до Романово. После пышной встречи и отдыха, Петр велел доставить этих крестьян в Романово. Переполох среди крестьян был настолько велик, что даже крестьяне соседних сел попрятались в окрестных лесах.

Назавтра арестованные крестьяне предстали перед государем, убежденные, что их накажут шпицрутенами. Петр осмотрел арестованных с улыбкой, велел их отпустить, страже разойтись, лично каждому вручил по серебряному (рублю) и поблагодарил за верность государю и охрану земли русской.

Библиография

Виленский, М.М. Российский флот и Липецкий край // Сборник материалов 1-й Липецкой районной конференции по краеведению (25-27 мая 1989 г.): посвящается 50-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / М. М. Виленский. — Липецк : Ориус., 1995. – С. 27-31.